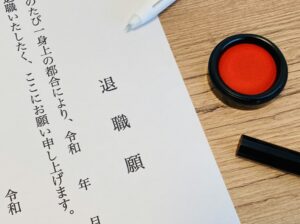

最近では退職代行サービスを用いて、直接話をすることなく、突如、従業員が退職してしまうというケースも多くなっています。

仕事を任せていた従業員が突然いなくなってしまうと業務に支障を来すということになりますが、そのような場合に従業員に対して責任追及をすることはできるのでしょうか?

今回は、突然辞めてしまって従業員に対して損害賠償請求をすることができるのかというテーマについて解説をしていきます。

従業員の退職の自由

前提として従業員には退職の自由が認められています。

特定の雇用期間を定めない雇用契約(無期雇用契約)の場合、従業員はいつでも退職の意思表示をすることができるとされ、退職の意思表示から2週間が経過することで雇用契約は終了するとされています。

特定の雇用期間を定めた雇用契約(有期雇用契約)の場合でも、従業員はやむを得ない事由があれば直ちに雇用契約を解消できるとされています。

そのため、従業員が上記の退職の要件を満たして退職した場合、使用者は従業員が退職したこと自体を原因として従業員に対して損害賠償請求をすることはできません。

従業員の退職前後の行動を原因とする損害賠償請求の可否

従業員が退職したこと自体を原因とする損害賠償請求ができないことは法律が従業員について退職の自由を認めていることの当然の帰結ということになりますが、従業員の退職前後の行動に問題がある場合に当該行動を原因として従業員に対して損害賠償請求をすることまでが否定されるわけではありません。

文字通り、従業員が突然辞めてしまったという事案について使用者側の損害賠償請求を認めた裁判例を紹介します。

□ 福岡地判平成30年9月14日

トラック運転手をしていた従業員が業務開始直前にトラック内に退職する旨のメモを残して失踪してしまったという事案について、裁判所は以下のとおり従業員に対する損害賠償請求を認めました(判決文については適宜省略等をしています)。

原告は,平成25年9月28日の運行業務開始のための点呼後,トラック内に同日付けで退職する意思を示した書置きを残して失踪したが,F常務らに退職の意思を事前に伝えたことはなかった。

F常務は,平成25年9月28日よりも前に,同日の須恵センターから中部ハブセンターへの運行(路線①)及び同月30日の港営業所から北九州センターへの運行(路線②)を原告に指示していたところ,原告の本件失踪によって,路線①は履行不能となり,路線②は代替のK運転手に担当させたが,同日にK運転手が担当するはずだった住之江営業所から北九州センターへの運行(路線③)は履行不能となり,被告会社は路線①の受注金額9万2480円及び路線③の受注金額9万1170円を得られなかった。

路線①の受注金額から経費(高速道路費,燃料費,人件費等)を控除すると2万1640円となり,路線③の受注金額から経費を控除すると3万8382円となる。

労働者は,労働契約上の義務として,具体的に指示された業務を履行しないことによって使用者に生じる損害を,回避ないし減少させる措置をとる義務を負うと解される。

そして,前記で認定したとおり,原告は路線①及び②の運送業務を具体的に指示されたにもかかわらず,トラック内に退職する旨の書置きを残したのみで無断欠勤し,前記運送業務を履行しなかったものであるが,これは前記の使用者に生じる損害を,回避ないし減少させる措置をとる義務に違反する行為であり,これにより,前記のとおり被告会社に6万0022円の損害が生じたものである。

原告は,被告会社における過重労働やパワハラに耐えかね,緊急避難的に本件失踪に及んだものであるから,不法行為責任を負わないと主張するが,事前に退職の意思を伝えることができないほどの緊急性があったとはいえないから,原告の責任は否定されないし,原告の賠償責任を信義則上制限すべき事情があるともいえない。

以上のとおりであるから,原告は,被告会社に対し,民法709条に基づき,6万0022円及びこれに対する不法行為による損害発生日である平成25年9月30日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うべき義務を負う。

□ 知財高判平成29年9月13日

プログラムの開発業務を行っていた従業員が引継ぎ等を行うことなく突如失踪し、その後、他社で同種の業務を行っていたという事案について、裁判所は以下のとおり従業員に対する損害賠償請求を認めました(判決文については適宜省略等をしています)。

控訴人は,平成25年5月,A社からパチスロに係るプログラム等の開発(A社ス案件)を受注し,また,同年7月ころ,C社からパチンコに係るプログラム等の開発(C社ア案件)を受注し,それぞれそのころからこれらの開発業務を行った。

被控訴人は,上記各受注の前提となる工数見積表を作成したほか,上記各受注後は,控訴人の下で,開発責任者又はプログラマーとして,上記各案件に係るプログラム等の開発業務に従事した。

被控訴人は,平成25年12月29日,控訴人が管理する被控訴人の連絡先情報を削除した上,業務に関する引継ぎを何ら行うことなく失踪し,その後も控訴人に連絡を取らないまま,平成26年4月1日には,パチスロ等の開発を業務とするB社に就職し,平成27年11月15日に退職するまで,プログラマーとしてパチスロの開発業務に従事した。

平成25年12月29日当時,控訴人と被控訴人の間に存在した契約は雇用契約(期間の定めのないもの)であると解されるから,被控訴人は控訴人に対し,同契約に基づき,控訴人の指揮命令に従って所定の労務を提供すべき義務を負うものといえる。

具体的には,その当時,被控訴人は,控訴人の指示に基づき,A社ス案件のサブメインの開発業務及びC社ア案件のサブメインの開発業務に従事し,その作業が継続中であったのであり,更に,平成26年1月7日からはC社デバッグ案件に係る業務を行うよう控訴人から指示されていたのであるから,被控訴人は,控訴人に対し,平成26年1月以降も,これらの案件(本件案件)の開発業務に係る労務を提供すべき義務を負っていたものといえる。

また,雇用契約において,労働者は,使用者に対し,上記労務提供義務に付随して,当該労務の提供を誠実に行い,使用者の正当な利益を不当に侵害してはならない義務を負うものといえるところ,このような労働者の誠実義務からすれば,被控訴人が職を辞して労務の提供を停止するに当たっては,使用者である控訴人に対し,所定の予告期間を置いてその旨の申入れを行うとともに,自らが担当していた控訴人の業務の遂行に支障が生じることのないよう適切な引継ぎ(それまでの成果物の引渡しや業務継続に必要な情報の提供など)を行うべき義務を負っていたものというべきである。

しかるところ,被控訴人は,平成25年12月29日,控訴人代表者らに対し自己の担当業務に関する何らの引継ぎもしないまま突然失踪し,以後,控訴人の業務を全く行わず,控訴人に何らの連絡もしなかったのであるから,このような被控訴人の行為が,控訴人との雇用契約に基づく上記労務提供義務及び誠実義務(労務の提供を停止するに当たって,所定の手順を踏み,適切な引継ぎを行う義務)に違反し,債務不履行を構成することは明らかであり,被控訴人は,これによって控訴人に生じた損害を賠償する義務を負う。

なお,被控訴人は,被控訴人の上記業務放棄は,その前日に控訴人代表者が激高し,被控訴人に罵声を浴びせるなどして脅迫したことにより,被控訴人が生命の危険を感じ,精神的に不安定となったことによるものであるから,被控訴人に帰責事由はない旨主張する。しかし,平成25年12月28日の控訴人代表者と被控訴人とのやりとりにおいて,控訴人代表者が被控訴人に生命の危険を感じさせるほどの脅迫的言辞を用いたとの事実は,被控訴人がその旨を述べるのみで,控訴人代表者はこれを否定しており,他にこれを裏付ける証拠もない。他方,控訴人代表者自身が上記やりとりの際の被控訴人の言動に強い憤りを感じた旨を述べていることからすれば,その際に,控訴人代表者が激しい叱責を加えたことも考えられるが,使用者が労働者に対し業務上の注意を与える際に,ある程度の強い叱責が行われることは通常あり得ることであり,平成19年から約6年にわたって雇用関係にあった控訴人代表者と被控訴人の間でも同様の状況がこれまでにもあったことが推察されるから,今回に限り,そのような叱責によって,被控訴人が業務継続ができないほどの精神的な不安定に陥ったとは考えにくいものといえる。したがって,被控訴人の上記主張は採用することができない。

証拠及び弁論の全趣旨によれば,控訴人は,被控訴人の失踪により同人が行うはずであった業務を他者に振り向ける必要が生じたため,平成26年1月10日,Dに対し,A社ス案件において被控訴人が平成26年2月末までに行うはずであった業務及びプロジェクト管理業務を,平成26年1月10日から同年2月末日まで行うことを200万円で発注し,これをDに支払ったことが認められる。しかるところ,控訴人は,当該発注費用として控訴人が支出した200万円は,被控訴人の債務不履行によって控訴人に生じた損害となる旨主張する。

しかし,本件基本契約締結以降の控訴人と被控訴人との間の契約が雇用契約であるとの理解を前提とすると,仮に,被控訴人が平成26年1月以降も控訴人のA社ス案件に係る業務を継続していたとすれば,控訴人は,被控訴人に対し,平成26年1月以降の当該業務に係る労務提供の対価を支払わなければならないことになる。したがって,被控訴人の業務放棄に係る債務不履行によって生じた損害として認め得るのは,被控訴人が行うはずであった業務をDが行うことによって生じた上記費用と,被控訴人が当該業務を継続していた場合に同人に支払うはずであった労務提供の対価との差額にとどまるものというべきところ,これを具体的に明らかにし得る証拠はない。しかしながら,控訴人は,被控訴人が何らの引継ぎも行わないままその業務を放棄したため,急きょDにその業務を振り向けざるを得ず,Dとしても,そのような状況で予定外の業務に当たる以上,通常よりも高額の報酬を得られなければ,容易にこれを引き受けないはずであることからすれば,上記発注費用200万円は,被控訴人が当該業務を継続していた場合に同人に支払うべき対価の額よりは高額であること,すなわち上記差額の存在が推認されるものといえる。そして,その金額については,控訴人が被控訴人に平成25年中に支払った報酬の総額948万円から算出される同人の2か月分(平成26年1月及び2月)の報酬額約160万円と上記発注費用200万円との差額である40万円と認めるのが相当である。

したがって,控訴人がDへの発注費用として支出した200万円については,40万円の限度で,被控訴人の業務放棄に係る債務不履行によって控訴人に生じた損害と認めることができる(なお,控訴人とDとの関係も雇用関係と認められる可能性もないわけではないが,このように解される場合であっても,上記認定事実によれば,通常の報酬額を超える部分については,控訴人は,Dに対し,追加ボーナスを支払ってA社ス案件の引継ぎをさせたと理解し得るから,上記40万円が損害に当たることに変わりはない。この点は,次項のEへの追加発注についても同様である。)。

証拠及び弁論の全趣旨によれば,控訴人は,被控訴人の失踪により同人が行うはずであった業務を他者に振り向ける必要が生じたため,平成26年1月17日,Eに対し,C社ア案件において被控訴人が平成26年1月以降に行うはずであった業務及びそれを行うために必要となる被控訴人が行っていた業務の解析・検証の業務を平成26年2月1日から同年4月末日まで行うことを300万円で発注し,これをEに支払ったことが認められる(なお,被控訴人は,控訴人がEに上記300万円を支払ったことの裏付けがない旨主張するが,控訴人の科目別元帳から,同年5月29日に300万円がEに支払われていることが確認できるから,被控訴人の上記主張は理由がない。)。

しかるところ,控訴人は,当該発注費用として控訴人が支出した300万円は,被控訴人の債務不履行によって控訴人に生じた損害となる旨主張する。

しかし,上記で述べたとおり,仮に,被控訴人が平成26年1月以降も控訴人のC社ア案件に係る業務を継続していたとすれば,控訴人は,被控訴人に対し,平成26年1月以降の当該業務に係る労務提供の対価を支払わなければならないことになるから,被控訴人の業務放棄に係る債務不履行によって生じた損害として認め得るのは,被控訴人が行うはずであった業務をEが行うことによって生じた上記費用と,被控訴人が当該業務を継続していた場合に同人に支払うはずであった労務提供の対価との差額にとどまるものというべきところ,これを具体的に明らかにし得る証拠はない。しかしながら,控訴人は,被控訴人が何らの引継ぎも行わないままその業務を放棄したため,急きょEにその業務を振り向けざるを得ず,しかも,引継ぎがなかったがゆえに,それまで被控訴人が行っていた業務についての解析・検証という余分な作業までEに行わせざるを得なかったのであるから,このような作業をも含むものとして定められた上記発注費用300万円は,被控訴人が当該業務を継続していた場合に同人に支払うべき対価の額よりは高額であること,すなわち上記差額の存在が推認されるものといえる。

そして,その金額については,控訴人が被控訴人に平成25年中に支払った報酬の総額948万円から算出される同人の2か月分(本来,Eの業務期間とされる平成26年2月ないし4月の3か月分を想定すべきであるが,平成26年2月分については,上記の損害算定において考慮済みであり,この金額は,A社ス案件とC社ア案件の双方の業務を含んだ報酬と考えられるから,ここでは考慮に入れないこととする。)の報酬額約160万円と上記発注費用300万円との差額である140万円をもって,上記差額と認めるのが相当である。

したがって,控訴人がEへの発注費用として支出した300万円については,140万円の限度で,被控訴人の業務放棄に係る債務不履行によって控訴人に生じた損害と認めることができる。

突然辞めてしまった従業員に対して損害賠償請求をする際の注意点

裁判所は、従業員に退職の自由が認められていることを前提としながら、従業員が退職の前後で、使用者に不当な損害を与えたり、使用者の利益を侵害することまでは許容しておらず、そのようなことが生じないよう適切な引継ぎを行う義務を認めています。

そのため、退職した従業員が担当していた業務が引継ぎを要するものである場合かつ当該従業員が引継ぎを一切行わず放置しているといった場合には上記の義務違反を理由に損害賠償請求を行う余地があります。

他方で、使用者側として損害の立証という部分では苦労があるものと思われます。

すなわち、当該従業員が引継ぎなく退職したことで得られるはずだった売上げが得られなかった等ということを立証するためにはその他の要因が影響していないのかという点を考慮する必要があり、その他の要因の影響を排除することは基本的には困難と考えられるためです。

今回紹介した裁判例は退職した従業員の業務と損害が直接的に関係しているという事案であったため立証が成功しましたが、必ずしもこのようなケースは多くないと思われます。

まとめ

今回は、突然辞めてしまって従業員に対して損害賠償請求をすることができるのかというテーマについて解説をしてきました。

従業員が退職する際には大小問わず様々なトラブルが発生することがありますが、損害賠償請求というレベルまでに発展するケースは稀です。

従業員が退職するにあたり引継ぎに否定的な姿勢を見せている場合には、今回の解説内容を参考に、できる限り引継ぎへの協力を要請し、問題が大きくなる前に解決するということが重要と思われます。

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題については、各分野を専門に担当する弁護士が対応し、契約書の添削も特定の弁護士が行います。まずは、一度お気軽にご相談ください。

また、企業法務を得意とする法律事務所をお探しの場合、ぜひ、当事務所との顧問契約をご検討ください。

※ 本コラムの内容に関するご質問は、顧問会社様、アネット・Sネット・Jネット・保険ネット・Dネット・介護ネットの各会員様のみ受け付けております。